BZ: Was glauben Sie, wie viele junge Leute verstehen die Begriffe noch?

Klausmann: Das kommt auf die Begriffe an. Begriffe, die im Familienwortschatz sind, wie etwa Guets oder Guts für Marmelade im Badischen oder Gsälz im Schwäbischen, kennt noch jeder. Das sind Wörter, die sich lang halten. Anders ist das zum Beispiel bei vielen Begriffen aus der Landwirtschaft, die sind nicht mehr existent.

BZ: Warum verliert sich der Dialekt zusehends?

Klausmann: Weil er eine starke Konkurrenz durch die Standardsprache hat. Oder andersherum: Wörter, die von der Standardsprache nicht so stark bombardiert werden, können sich besser halten. Das gilt auch für Begriffe aus der Gastronomie. Denken Sie an Kratzete oder Chratzete. Der Begriff wird bestehen bleiben, weil er auf vielen Speisekarten auftaucht, auch wenn Norddeutsche ihn falsch aussprechen. Alle Worte, die mit Speisen zu tun haben, sind gerade wieder in. Ob das Zwiebelwaie oder Ziibelewaije ist. Die alten Bezeichnungen halten sich da, weil sie konkurrenzlos sind.

BZ: Das heißt, Worte können verdrängt werden?

Klausmann: Zum Beispiel auch von starken Handelsnamen. Kaufen Sie immer Marmelade und machen Sie diese nicht mehr selbst, dann sagen Sie auch irgendwann Marmelade und nicht mehr Guets, Schleck oder Streich, auch wenn der Familienwortschatz ein anderer ist. Lauch wird zum Porree, weil er im Supermarkt so angepriesen wird.

BZ: Dialektverlust in der Stadt und auf dem Land. Beschreiben Sie den Unterschied.

Klausmann: Es ist ganz klar, dass sich der Dialekt in der Stadt stärker verliert als auf dem Land. Da wird immer weniger Dialekt gesprochen. Es gibt vielleicht noch ein paar Familien, die ihn erhalten, ihn aber auch verändern. Und auf dem Land kommt es darauf an, wie stabil dort die Bevölkerung ist. Ganz typisch für diese Stabilität sind Weinbaugegenden, weil man dort keine Weinberge verkauft, um Häuser zu bauen. Wenn die Bevölkerung rund um den Ort auch noch Arbeit findet, dann hält sich auch die Sprache recht gut.

BZ: Hat der Verlust des Dialekts auch etwas mit Scham zu tun?

Klausmann: Sicher, das hat aber vor allem etwas mit der öffentlichen Wirkung zu tun. Und da ganz besonders in der Schule. Es ist ein großes Thema, dass es in der Schule radikal verpönt ist, Dialekt zu sprechen oder einen dialektalen Ansatz zu haben. Oft sprechen die Schülerinnen und Schüler gar nicht so stark Dialekt. Aber wenn jemand überhaupt kein Dialekt kann, dann glaubt er, sobald jemand „sch“ (wie isch) laut spricht, dass das schon Dialekt ist. Dabei ist das Süddeutsch und gar kein Ortsdialekt. Vieles, was wir sprechen, ist akzeptiert, aber das ist in den Schulen nicht bewusst. Und wenn man dann Dialekt spricht, schämt man sich. Das wollen die Eltern zum Teil verhindern und geben den Dialekt gar nicht weiter, weil sie glauben, das bringt in der Schule Nachteile.

BZ: Dabei hat es erwiesenermaßen Vorteile, mit Dialekt aufzuwachen.

Klausmann: Das ist so. Ein Kollege in der Schweiz, der sich mit Mehrsprachigkeit befasst, hat verschiedene Gruppen von Kindern untersucht. Kinder mit Dialekt und Standardsprache, sowie Kinder, die nur die Standardsprache hatten. Dabei hat er festgestellt, dass Kinder mit Dialekt und Standardsprache beim Erlernen einer Fremdsprache schneller waren. Das Gehirn ist vorbereitet auf zwei Register. Der Dialekt hat genau wie die Standardsprache ein eigenes Register. Es hat klare Regeln, die wir als Sprachforscher aufschreiben können. Jeder Dialekt könnte auch zu einer Standardsprache werden, wenn es die Bevölkerung wollte. Das passiert gerade in Luxemburg. Da wird der moselfränkische Dialekt zu einer Nationalsprache. Die Leute dort entwickeln ihren Dialekt im mündlichen Bereich zur Nationalsprache.

BZ: Hat denn jemand, der Dialekt spricht, weniger Karrierechancen?

Klausmann: Das betrifft nur das Generalmanagement bei Mercedes oder Porsche. Aber wer kommt da schon hin. Die meisten Unternehmen bei uns – auch der weit verbreitete Mittelstand – sind aber regional verwurzelt, da kann man sehr gut sogar Dialekt sprechen, es ist teilweise sogar gewünscht. Natürlich kein Ortsdialekt, den keiner versteht, aber so eine Art regionaler Dialekt. Es gibt ja außerdem Firmen, da arbeiten nur Leute aus der Region, und viele familiäre Handwerksbetriebe, in denen nur Dialekt gesprochen wird.

BZ: Kindheit und Dialekt – in wieweit ist das Aufwachsen mit Dialekt prägend?

Klausmann: Sehr prägend, wenn man mit dem Dialekt aufwächst, dann ist das die Erstsprache, mit der alles verbunden ist. Das Lernen, das Heimatgefühl, die Sicherheit, die Kinder in der Familie haben. Deshalb ist für viele ja auch der Dialekt Heimat. Wenn sie weggehen und den Dialekt in der Fremde hören, ist das wie Heimat.

BZ: Ist Dialekt emotionaler als Hochdeutsch?

Klausmann: Das wird immer wieder behauptet. Es ist so, dass viele Leute behaupten, sie könnten im Dialekt besser fluchen oder träumen. Aber jede Sprache alles, auch emotional sein.

BZ: Wie groß sind eigentlich heute noch die sprachlichen Unterschiede im Dialekt in Regionen, Orten, und so weiter?

Klausmann: Sie sind stark, aber ebnen sich etwas ein. Das kann man überall beobachten. Das, was Menschen von sich aus als besonders stark dialektal empfinden, das legen sie irgendwann einfach ab. Anderes behalten sie bei. Deshalb sind Dialekte manchmal nicht mehr so ortsgebunden, sondern decken eine kleine Region ab.

BZ: Hat sich der alemannische Dialekt in seiner Gesamtheit in den vergangenen Jahren verändert?

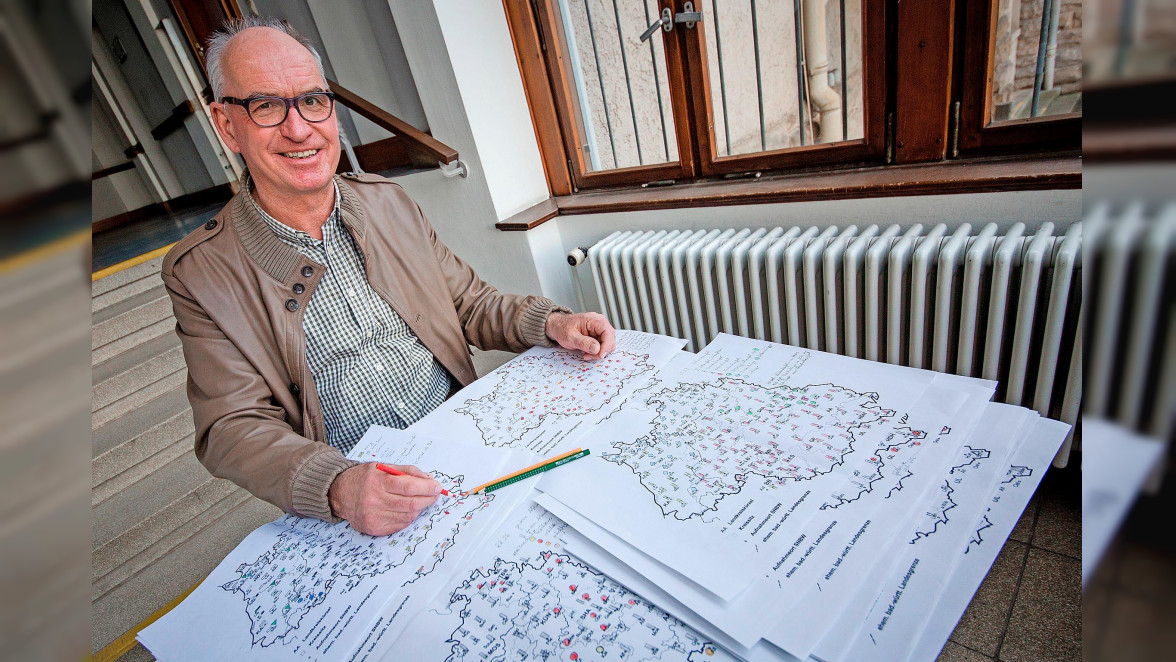

Klausmann: Verändert, weil er nicht mehr flächendeckend ist. Wenn wir heute Dialektkarten machen, müsste man eigentlich überall weiße Flecken einbauen. Karten täuschen manchmal, weil es viele große Städte und Ballungszentren gibt, in denen der Dialekt nicht mehr groß zu finden ist. Und die Räume, die noch Dialekt haben, richten sich auch immer mehr in Richtung Standardsprache aus.

BZ: Inwieweit beeinflussen gerade in der Dreiländerecke die nahe Nordwestschweiz und das Elsass den Dialekt?

Klausmann: Ursprünglich war das ein Sprachraum. Da gab es im Elsass denselben Dialekt wie auf der badischen Seite, auch in der Schweiz. Der Hauptunterschied liegt heute im Sprachgebrauch. Im Elsass haben wir einen sehr starken Dialektverlust durch die Standardsprache. In Baden haben wir Stufen zwischen dem Dialekt und der Standardsprache. Das wiederum hat die Schweiz überhaupt nicht. Die haben nur Ortsdialekte im Gesprochenen und können auch mit unseren Zwischenebenen nichts anfangen. Das ist weder Hochdeutsch noch Dialekt für sie. Und viele Worte, die wir für schweizerisch halten, gelten auch im Markgräflerland und am Hochrhein.

BZ: Haben Sie eine Vision, was den Dialekt angeht?

Klausmann: Man kann nie die sprachliche Entwicklung vorhersagen, die jetzige Tendenz ist aber eindeutig so, dass alte Ortsdialekte stark verloren gehen. Das ist schade. Für mich wäre es wichtig, dass in der Öffentlichkeit immer wieder gegen die Vorurteile, mit denen der Dialekt behaftet ist, gearbeitet wird. Denn das Vorurteil, es dürfe nur eine Sprache geben, ist völlig falsch. Es gibt doch viele Länder, die zwei oder drei Sprachen haben. Es gibt auch nicht das Hochdeutsch, außer vielleicht im Fernsehen bei den Tagesthemen und dem Heute Journal. Das kann aber nicht der Maßstab sein. Die Mehrheit spricht doch völlig anders als das, was dort zu hören ist und was man uns in den Schulen vorgaukelt.

Hubert Klausmann (geb. 1955 in Freiburg), Studium der Romanistik und Germanistik, Promotion an in Germanistik an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg über die Breisgauer Mundarten. Heute lehrt er am Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen als Leiter der Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“. Den badenwürttembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat er bei einer Initiative zur Stärkung des Dialekts beraten.